人物簡介:劉大響(1937—)��,湖南祁東人,中共黨員���,中國工程院院士�,航空動力專家���,我國航空發(fā)動機事業(yè)的拓荒者和先行軍�。1960年畢業(yè)于北京航空學(xué)院��,并留校攻讀副博士研究生學(xué)位����。1962年就職于沈陽航空發(fā)動機研究所,1970年奉調(diào)入川到中國燃氣渦輪研究院(624所)參與航空發(fā)動機試驗基地建設(shè)和研究工作�����,1986年任總工程師�。

劉大響,中國航空動力界的第一批院士�,亞洲第一臺高空模擬試車臺的主要技術(shù)負(fù)責(zé)人。多年來�����,劉大響扎根基層開展科研,他曾經(jīng)隱于青山深處三十載�,為我國航空動力事業(yè)作出突出貢獻。如今���,85歲高齡的劉大響依然為航空事業(yè)奔走在大江南北��。

劉院士常說:我是屬牛的����,“老牛自知使命重���,不用揚鞭自奮蹄”。為使國產(chǎn)飛機都能裝上強勁的“中國心”�,為國家通用航空和航空應(yīng)急救援體系和能力的建設(shè),愿在有生之年�,繼續(xù)貢獻個人一點微薄之力,直到自己的生命之光熄滅為止��!

深居山溝30載�����,奮力拼搏高空臺

1964年2月�,聶榮臻元帥批示:“要抓緊空氣動力中心和高空模擬試車臺的建設(shè)�����,如再遲遲不動��,將來勢必造成大的被動��。”

航空發(fā)動機高空模擬試車臺(簡稱高空臺)���,就是在地面上模擬飛機在整個飛行包線范圍內(nèi)各種飛行狀態(tài)和環(huán)境條件,對全臺發(fā)動機進行試驗的大型地面試驗設(shè)備群�����,這是獨立自主研制新型航空發(fā)動機不可或缺的重要試驗設(shè)備�。由于高空臺具有試驗范圍廣、功能強�、效率高、風(fēng)險小�、狀態(tài)可重復(fù)、不受天氣限制等許多特點�,世界發(fā)達國家不惜花費巨資共建有50多個高空試驗臺(艙)。20世紀(jì)60年代后��,發(fā)達國家所研制的各型先進軍民用航空發(fā)動機�,無一例外地都是從高空臺中“飛”上藍天的��。

1970年�����,為支援“三線”建設(shè)��,劉大響義無反顧地奔赴四川��,與同行的300多名職工及其家屬包乘一輛專列���,從繁華的老工業(yè)基地沈陽舉家搬遷到川西北的崇山峻嶺中。

剛到624所(當(dāng)時叫六院十一所)時�����,工作生活條件十分艱苦���,住干打壘,走泥巴路��,飲河中水����,“山青水秀屋頂漏��,鳥語花香廁所臭”就是很好的寫照�����。

在四川江油30年的艱苦歲月中����,劉大響主持干了四件大事:一是從1974年起任高空臺設(shè)計研究室副主任���、主任���、所副總師,1984年起任所總工程師����,全面主持高空臺建設(shè)技術(shù)工作;二是主持完成高推預(yù)研和我國第一臺高性能中推核心機自主研制����;三是主持我國第四代發(fā)動機的立項和關(guān)鍵技術(shù)預(yù)研;四是主持開展對俄發(fā)動機科技合作�。為我國高性能發(fā)動機關(guān)鍵技術(shù)研究和科技人才培養(yǎng)作出了重要貢獻。

1980年�����,劉大響被委任為國產(chǎn)斯貝MK202發(fā)動機赴英高空臺考核試驗小組長,在任家耕和吳大觀兩位團長領(lǐng)導(dǎo)下��,負(fù)責(zé)組織考核小組圓滿地完成了國產(chǎn)斯貝MK202發(fā)動機的高空臺考核試驗任務(wù)��,又深入學(xué)習(xí)英國高空臺的先進技術(shù)和試車經(jīng)驗�����。從英國回來后���,他又組織編寫近100萬字技術(shù)總結(jié)報告�。這對高空臺的建設(shè)���、設(shè)備調(diào)試和試驗技術(shù)研究起到了重要的借鑒作用�����。

正當(dāng)劉大響與同事們摩拳擦掌準(zhǔn)備大干一場時����,卻遇到了高空臺二期工程被列為“緩建項目”�����,經(jīng)費銳減����,安裝隊伍撤走了,工程陷于停頓���,人員思想動蕩���,高空臺將成為“一堆廢銅爛鐵”的論調(diào)不脛而走,不少領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干相繼調(diào)走了����,形勢十分嚴(yán)峻。時任高空臺試驗研究室主任的劉大響壓力山大�,但他沒有氣餒,積極作好群眾思想工作���,爭取更多骨干能留下來�����。在多次全室大會上�����,他動員大家說:“要下定決心�����,堅定信心�����,哪怕最后只剩下幾個人�,我們也要把高空臺搞上去!不搞出高空臺��,就決不離開山溝����。死在松花嶺,埋在觀霧山�!”與此同時,他向所領(lǐng)導(dǎo)請命�,從所里借調(diào)5位老工人技師,共同組成高空臺“安裝收尾突擊隊”���。他親自帶領(lǐng)留下來的全室職工����,既當(dāng)干部和技術(shù)員�,又當(dāng)工人,邊收尾�����、邊研究���,自己動手�����,緩而不停��,硬是將緩建的3年變成了熱火朝天搞科研調(diào)試的3年�����。1985年他們將高空臺直接排大氣調(diào)試成功����,使一期工程提前7年投入使用,上級領(lǐng)導(dǎo)和群眾對高空臺樹立了信心和決心���,也爭取到了高空臺二期工程提前恢復(fù)國家重點工程建設(shè)�。

在高空臺建設(shè)中���,他冒著風(fēng)險采用新材抖對3臺加溫爐進行改造���,使升溫時間從30小時縮短至3小時,大大節(jié)約了發(fā)動機試驗成本��;他提出用大型膨脹渦輪替換氨冷凍機組�����,消除了高空臺試驗時的重大安全隱患�����;他頂住美國單方面撕毀“交鑰匙工程”合同的壓力����,大膽提出《總體自主設(shè)計,硬件分散引進�,軟件自行開發(fā)�����、現(xiàn)場集成聯(lián)調(diào)》的應(yīng)對措施����,自主完成高空臺“自動測試�、數(shù)據(jù)處理和預(yù)警系統(tǒng)”��;他主持完成高空臺總體聯(lián)合調(diào)試�,完成與俄羅斯高空臺的對比標(biāo)定試驗,其試驗技術(shù)和測試精度達到國際先進水平�����,最終交付國家驗收�����,填補了空白�����,實現(xiàn)了0到1的突破����,使我國成為繼美俄英法之后世界上第五個擁有大型連續(xù)氣源高空臺的國家���。1996年榮獲“九五全國十大科技成就獎”,1997年又榮獲國家科技進步特等獎��。

為根治飛機“心臟病”向中央提出建議

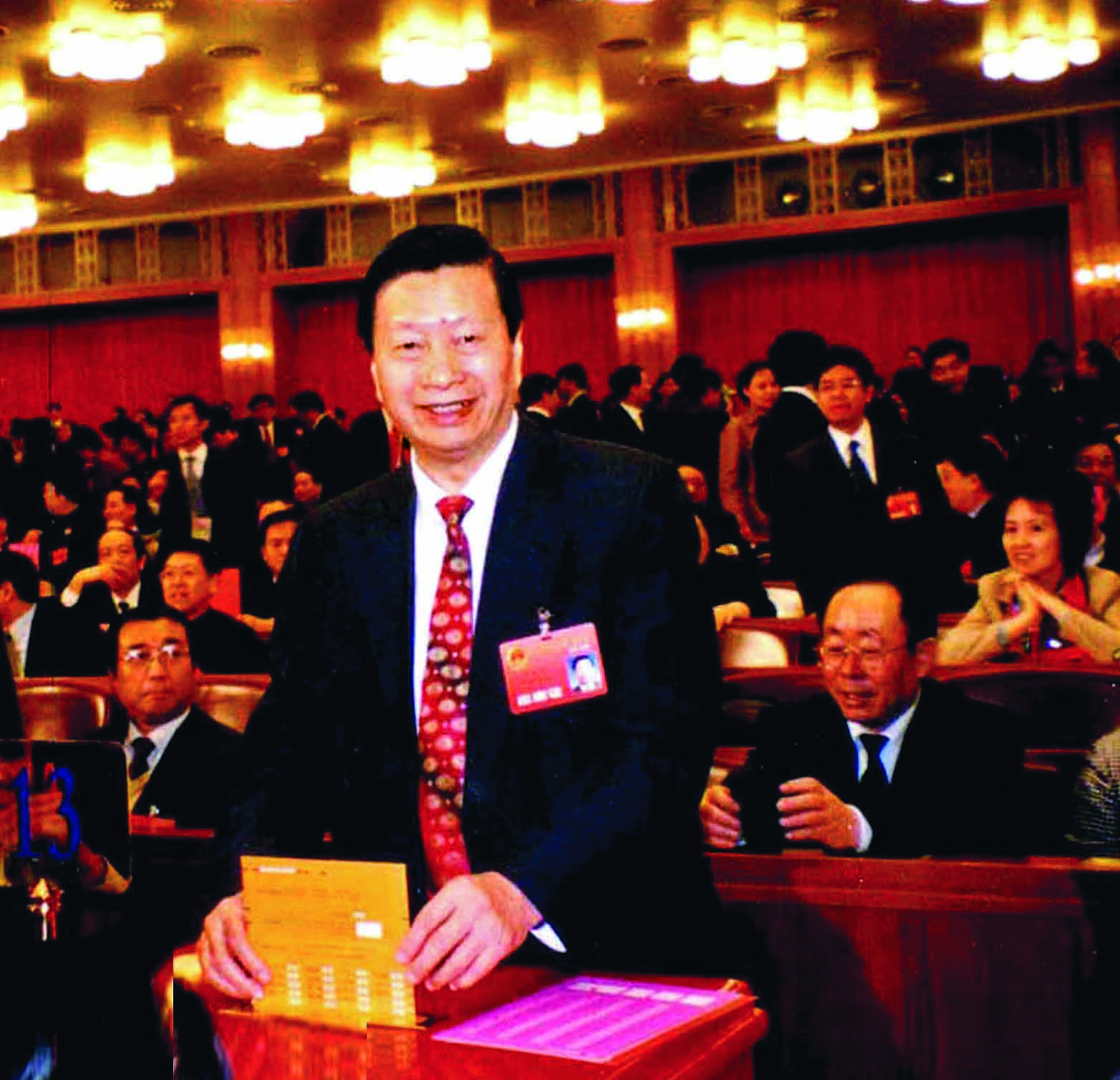

2000年劉大響院士奉命調(diào)到北京����,他擔(dān)任中航一集團公司(后為中國航空工業(yè)集團公司)科技委副主任;同時在北航擔(dān)任教授和博導(dǎo)����,兼任總裝備部科技委委員、軍用常規(guī)動力共性技術(shù)專業(yè)組長和三屆航空動力專業(yè)組組長�;他還任中國工程院機械與運載工程學(xué)部副主任;2003年被選為第十屆全國人大代表和常委���,進入航空工業(yè)�、總裝備部和國家高層的決策支持系統(tǒng)�����,完成了許多重大項目的咨詢研究論證和組織實施工作���。第一件就是主持完成2020年��、2030年兩期“中國航空發(fā)動機發(fā)展戰(zhàn)略研究”��。

1999年��,劉大響院士在中國工程院申請了一個“加速我國航空動力發(fā)展”的咨詢研究課題�,共有12位院士、18位專家參加���。經(jīng)中國工程院批準(zhǔn),他邀請顧誦芬院士和陳浚局長共同主持召開了以“跨世紀(jì)航空發(fā)動機發(fā)展的科學(xué)對策”為主題的第119次“香山科學(xué)會議”����,他作了題為《中國航空動力跨世紀(jì)發(fā)展的難題、關(guān)鍵技術(shù)及對策建議》的主旨報告�,形成了《關(guān)于加速發(fā)展我國航空動力的建議》,由中國工程院上報中央����。

在財政部等部委支持下,由國防科工委主持實施A計劃��,劉大響被委任為專家委主任和總師組組長達15年之久�。該計劃定位于打基礎(chǔ)����、建體系���、育人才���、提高自主創(chuàng)新能力,彌補了短板��,突被了關(guān)鍵��,后來劉大響又代表動力專業(yè)組向上級匯報����,又開啟了另一個A計劃,瞄準(zhǔn)未來需求����,探索前沿技術(shù)。兩個A計劃都取得了許多重大成果而被載入史冊�����,為后來的“兩機”重大專項的順利實施奠定了良好的基礎(chǔ)�����。

提出“建設(shè)國家航空應(yīng)急救援體系”建議

2008年四川汶川地區(qū)發(fā)生了“5·12”特大地震,12月���,在中國航空學(xué)會召開的第九屆七次專題常務(wù)理事會議上�,劉高倬理事長提議����,由副理事長兼咨詢委員會主任劉大響院士擔(dān)任研究小組組長,開展“應(yīng)對重大自然災(zāi)害���,加強航空裝備建設(shè)”的科技咨詢研究���。

劉大響院士組織多位院士�、專家反復(fù)研討論證,提出了《關(guān)于建設(shè)國家航空應(yīng)急救援體系的建議》咨詢報告�,并于2009年1月在北航召開了“高層論壇”。

經(jīng)兩院27位院士慎重簽名后�����,2009年4月13日向黨中央呈報了建議書����。

劉大響院士認(rèn)為�����,加強通用航空和航空應(yīng)急救援體系建設(shè)是安國利民的重大戰(zhàn)略舉措�,是踐行“人民至上����,生命至上”的重大民生工程,功在當(dāng)代�,利在千秋。

多年來�,雖年事已高,任務(wù)繁忙���,劉大響院士仍始終不顧疲勞�,四處奔波���,在中央黨校�����、多個部委和十幾個省市及行業(yè)協(xié)會作了60多場專題報告��,努力推動全國航空應(yīng)急救援體系建設(shè)和通用航空的具體落實和發(fā)展���,取得了明顯的效果和進展�。

在北航設(shè)立《航空強國“中國心”》教育獎勵基金

動力要發(fā)展��,人才最關(guān)鍵���。為配合國家《航空發(fā)動機及燃氣輪機》重大科技專項的實施����,獎勵那些愛黨愛國����、勤奮學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新��、尊敬師長����、友愛同學(xué)����、樂于助人����,在航空發(fā)動機領(lǐng)域作出突出貢獻的國內(nèi)高校與動力相關(guān)專業(yè)45歲以下的優(yōu)秀青年教師和學(xué)生��,推動我國航空發(fā)動機領(lǐng)域創(chuàng)新人才的培養(yǎng)和成長���。

2013年�����,由北航陳光教授��、陳懋章院士����、劉大響院士各捐贈50萬元����,共同發(fā)起設(shè)立了《航空強國“中國心”》教育獎勵基金。該基金得到了北航校友���、社會各界和中國香港愛國人士的熱情支持����。

《航空強國“中國心”》獎勵基金每兩年評選一次,分20萬元���、10萬元�、2萬元三個等級�。經(jīng)過三屆評選,有70多人獲得獎勵����,分布在全國15所高校之中,引起社會各界的強烈反響��,收到了超預(yù)期的良好效果���。

劉大響曾兼任中國工程院深圳院士活動基地主任10年�����。1997年-2010年期間����,劉院士曾多次婉拒深圳����、廣州、珠海市多位領(lǐng)導(dǎo)和友人高薪聘請他調(diào)入深廣珠等地工作��,他初心不改����,仍然堅守為“中國心”和高空臺, 一心一意在艱苦的山溝里堅持工作了30年,直到高空臺交付國家驗收投入使用���,從33歲到63歲�,把寶貴的青春年華貢獻在紅軍走過的這塊熱土��。